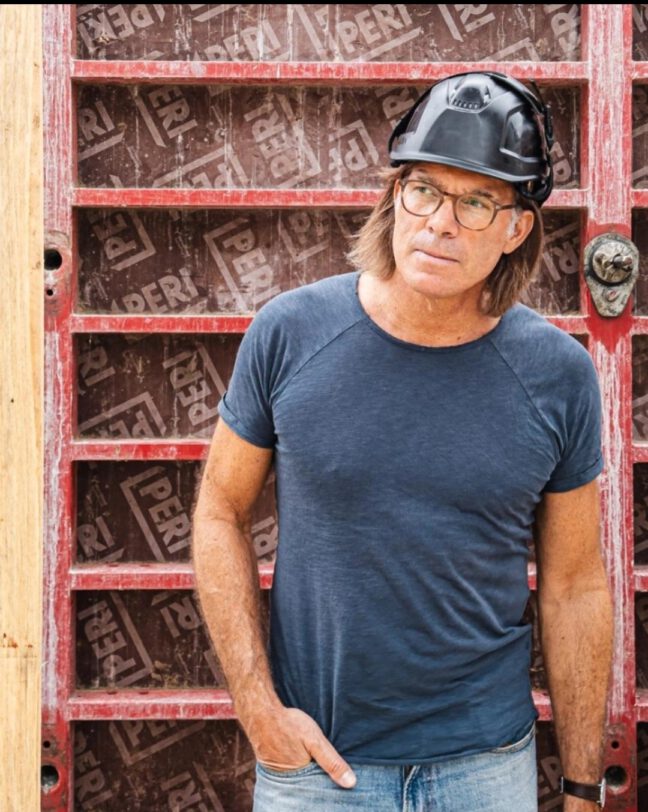

Hannes Müller-Hirschmann arbeitet seit 25 Jahren als Architekt im Büro Rosengart und Partner. In den letzten 15 Jahren hat er sich auf Kita- und Schulbau spezialisiert und u.a. in Gröpelingen mehrere Einrichtungen (um-)gebaut.

Interview: Frauke Kötter, Fotos: Thomas Kleiner

Zum Download

An welchen Bildungsbauten in Gröpelingen war ihr Büro in den letzten Jahren beteiligt?

Wir haben das QBZ Morgenland gebaut und auch die benachbarte Grundschule an der Fischerhuder Straße umgebaut, als sie Ganztagsschule wurde.

Zuletzt haben wir den Anbau an der Grundschule am Pastorenweg mit der Mensa gebaut sowie den Neubau der Grundschule an der Humannstraße.

Aktuell haben wir den Auftrag für den Neubau des Kinder- und Familienzentrums am Halmerweg. Und den Ausbau der Neuen Oberschule Gröpelingen.

Warum haben Sie sich auf Schulbau spezialisiert? Was reizt Sie persönlich daran?

Mich interessiert, wie die pädagogischen Konzepte in den letzten 20 Jahren geschärft worden sind. In dieser Hinsicht ist Bremen meiner Meinung nach Vorreiter. Das geht mit experimentierfreudigeren Schulbauten einher.

Wir sprechen vom Raum mittlerweile sogar als „3. Pädagoge“ – neben den Mitschüler:innen und den Lehrkräften. Das unterstreicht, wie wichtig die Lernräume für das Lernen sind. Statt „Flurschulen“, in denen von einem langen Gang aus Klassenräume mit geschlossenen Türen abgehen, werden heute Lerncluster gebaut, in denen mehrere Lernräume um einen gemeinsamen Lernbereich herum angeordnet werden. Meistens ist in einem solchen Lerncluster ein Jahrgang einer Schule untergebracht, der dort in Ruhe arbeiten kann, ohne dass Schüler:innen eines anderen Jahrgangs dort ständig durch laufen müssen. Sie bilden praktisch eine Schule in der Schule. Wichtig sind Licht, Offenheit, Transparenz und Sichtbeziehungen zwischen den Räumen.

Wir stehen in Bremen vor zwei großen Aufgabe: Viele neue Schulplätze, neue Klassenzüge müssen eingerichtet werden und gleichzeitig müssen Schulen für den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Wahrnehmung und Entwicklung umgebaut werden. Der Bedarf ist also groß.

Wie muss ich mir die Zusammenarbeit zwischen den Pädagog:innen und Ihnen als Architekt vorstellen? Wann beginnt sie, welche Schritte gehen Sie gemeinsam?

Wir bieten im Vorfeld die Leistungsphase 0 an. Das ist die Planung vor der eigentlichen Planung. In Workshops mit dem Kollegium erkunden und sammeln wir die Bedarfe. Was will die Schule überhaupt? Welches Profil gibt es schon und wie kann das gestärkt werden? Was ist besonders an dem Standort? Was ist besonders an den Kindern, brauchen die bestimmte Förderung? Auch Vertreter:innen der senatorischen Behörde, Eltern und der Beirat werden beteiligt an diesem Prozess.

Das Standard-Raumprogramm, das die Senatorin für Kinder und Bildung vorgibt, wird individuell angepasst. Natürlich spielen auch äußere Faktoren eine Rolle, nicht zuletzt die Kosten. Bei einem Bau wurde nachträglich noch deutlich gekürzt, weswegen Mensa und Bibliothek kleiner und die Toiletten auf eine ungünstigere Art angeordnet wurden. Das ist schade, aber passiert eben auch.

Schließlich ist das fertige Konzept die Grundlage für die Ausschreibung, auf die sich Architekturbüros europaweit dann bewerben können.

Weil ich viel Erfahrung in der Moderation solcher Phase-0-Workshops habe, werde ich dafür in Bremen oft angefragt, auch wenn wir die Schule anschließend nicht immer bauen.

Dann folgen insgesamt neun Leistungs- oder Bauphasen: Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe an die Handwerksfirmen, Mitwirkung bei der Vergabe, Bauüberwachung und Dokumentation und schließlich Objektbetreuung.

Auch in der Entwurfsphase arbeiten wir kontinuierlich mit den Pädagoginnen und Pädagogen zusammen, weil wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen: Wie soll der Fußboden aussehen? Welche Farben sollen verwendet werden? Welche Stimmung soll erzeugt werden?

Während der Bauphase begehen wir die Baustelle immer wieder gemeinsam und schauen uns an, wie die Pläne Realität werden. Die Schulleitungen sind natürlich auch neugierig. Mit Thomas Murken von der Grundschule am Pastorenweg und Annekatrin Kelz von der Grundschule an der Humanstraße habe ich mich manchmal am Wochenende auf der Baustelle getroffen. Da baut man ein enges vertrauensvolles Verhältnis auf.

Ich habe außerdem gute Erfahrung damit gemacht, die Nachbarschaft mitzunehmen: bei Info-Veranstaltungen im Vorfeld, bei der Grundsteinlegung, dem Richtfest und der Einweihung.

Was haben Sie gelernt über pädagogische Konzepte?

Pädagogische Konzepte sind immer im Wandel, es kommen immer neue Ideen hinzu. Das finde ich sehr interessant. Und gerade heut zu Tage werden Schulen so entwickelt, dass sie zum sie umgebenden Sozialraum passen. Das ist von Stadtteil zu Stadtteil und sogar von Schulstandort zu Schulstandort verschieden. Auf die jeweiligen Bedarfe an Differenzierung, Förderung, Elternzusammenarbeit müssen individuelle architektonische Möglichkeiten gefunden werden.

Die Kinder sind heute sehr lange in der Schule und im rhythmisierten Ganztag sind sie zum Glück auch oft draußen. Die Außenraumgestaltung beschäftigt sich mit Fragen wie: Wie stehen Bäume? Wo ist der Hauptschulhof? Soll und kann es themenbezogene Nebenschulhöfe oder ein grünes Klassenzimmer geben? Wo können Regenpausen stattfinden? Deswegen bin ich der Überzeugung, dass die Landschaftsarchitektur früh einbezogen werden muss, damit ihre Entwürfe und die Hochbauarchitektur aufeinander antworten können.

Haben Sie ein Lieblingselement an einem Ihrer Projekte?

Als Neubau finde ich die Grundschule an der Humannstraße am gelungensten, zum Beispiel die große Treppe im Eingangsbereich und Durchlässigkeit zwischen dem Erdgeschoss und Obergeschoss.